Dr.しーぼると(MD, PhD)

外科医|疫学研究者|産業医・労働衛生コンサルタント

地方旧帝大を卒業後、「東京の御三家」で初期研修を行い、その後は市中病院で外科医として診療に従事。基礎系博士号を取得し、現在は公衆衛生系大学院にて疫学研究を行う一方、産業医・労働衛生コンサルタントとしても勤務。

「基礎医学」「臨床医学」「社会医学」を横断してきた経験を活かし、疫学に関するテーマを初学者にもわかりやすく解説します。

先日、最新のImpact Factor (IF)が発表されました。

研究者なら必ず気にする(気にせざるを得ない)ものですよね。

ただ、研究を始めたてのことは、周りが「このJournalのImpact Factorが〇〇」「この研究ならImpact Factorは〇〇くらいかなぁ」「●●さんの学位論文がImpact Factor〇〇のところに通ったんだって!」などと言っていても、内心では「へぇ~そうなんだぁ」くらいにしか感じなかったのではないでしょうか?

それが研究生活にどっぷりつかっているうちに、自身の研究分野のJournal名を聞くとIFが自然と浮かぶ=頭の中でJournalのランキングが出来上がっている、という変化が起きてきます。

それは、現在、研究実績を他覚的に評価するのに有用な指標がIFくらいしかないからです。教授選でも、グラント申請にも、ポスドクとして留学先ラボにアプライする際にも、必ずIFがどのくらいのJournalに掲載された論文を持っているかを見られます。

こういうとIF至上主義のように感じますが、誰が何と言おうとこれが現実です。積極的に話題にするのは憚られるものの、生きていく上でお金が大事なのと似ています。研究者として生きるにはIFを気にする必要があります。

とはいえ、最近の医療ドラマで露骨に「Impact Factorが〇〇だ!」なんて言っているのを聞くとなんだか苦笑いしてしまう自分もいます。

ここまで述べましたが、IFは完璧な評価システムではありません。単に数値だけを見て意思決定をするのは誤っている可能性があります。

本記事では、IFとは何なのか?ということから、IFを用いる際の注意点までを大学院に入りたての方に向けてお伝えします。

- IFは学術雑誌の影響力を示す指標であり、過去2年間の平均引用数で算出される

- 特に新興Gold OAジャーナルなどでは注意が必要で、特集号乱立や自己引用で高騰する例がある

- 有用な評価指標だが、異分野間の比較には不適切な場合がある

Impact Factor(IF)とは?

Impact Factor:

「ある学術雑誌に掲載された論文が、過去2年間にどれだけ引用されたか」を示す平均値

IFは、学術雑誌の影響力を示す代表的な指標であり、特定期間における論文の平均引用回数を示すものです。

一般的に、研究者や機関の業績評価、雑誌の価値を推し量る際に用いられるため、学術界では広く浸透しています。

ただし、IFはあくまで雑誌単位の指標であり、個々の論文の質を直接示すものではありません。

とはいえ、自身の論文で引用する際には、IFが低いJournalからのエビデンスであれば、その影響は差し引いて考えることも多いです。反対にIFが高いJournalの文献なら精読して積極的に引用しようとする意識が働きます。

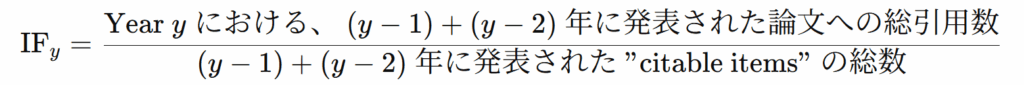

IFの算出方法

Clarivate社(旧Thomson Reuters;有名な文献管理ソフト EndNoteを開発・発売している会社です)が提供するJournal Citation Reports(JCR)により毎年6月頃に公表されます。これが唯一の公式データであり、他の機関が公表している数値は参考値にすぎません。

ある年(例えば、2025年6月に発表された2024年JCRに掲載されたIFであれば y = 2024)の計算式は以下の通りです。

分子は対象雑誌の過去2年間に発表された論文が、前年に何回引用されたかの総数です。分母は同じ2年間に発表された「引用可能アイテム」(citable items)で、通常は査読論文や総説が含まれ、編集記事やレターは含まれないことが多いです。

新規ジャーナルにIFが与えられるタイミング

新規創刊のジャーナルは、すぐにIFが付与されるわけではありません。

通常、Clarivateが学術雑誌を評価し、Web of Science Core Collectionの「Science Citation Index Expanded(SCIE)」や「Social Sciences Citation Index(SSCI)」などの主要データベースに収載されて初めて、JCRにおける評価対象となります。

その後、通常は少なくとも2年間の掲載データを蓄積した後に、初めて正式なIFが与えられます。

例えば、Communications Medicine(Nature系列)は2021年創刊の比較的新しいJournalですが、2021年と2022年のデータを基に、2023年版JCRで初めてIFが付与されました。こうしたスケジュールは、他の新規雑誌でも基本的に同様です。

IFの調べ方

それではIFはどうやって調べればいいのでしょうか?

試しに、Googleで “Impact Factor 〇〇(Journal名)” と検索してみると、複数のサイトがヒットします。正しいIFを掲載しているものもありますが、中には数年前のものや、どこから算出したのかわからない数値を掲載しているものもあります。

正確なIFの調べ方は大きく2つです。

Journal Citation Reports(JCR)

先に述べたように、IFはClarivate社がJCRの中で公表しているものです。つまり、このオリジナルを確認するのが最も確実です。

しかし、現在、JCR(およびWeb of Science)経由でIFを確認するには、有料会員であることが必要です。施設単位で契約しているところ大学や研究所が多いと思いますので、そのような施設に所属している研究者は、自施設のアカウント経由でアクセスすることができます。

各Journalの公式サイト

また、各Journalの公式サイトでも、多くの場合は、”Journal Metrics” などとしてIFを掲載しています。

ただ、注意すべきは、最新のIFが発表されてから、Journalのサイトに反映されるのはタイムラグがあることです。翌週には反映されているJournalもあれば、数ヶ月待っても昨年のままのJournalもあります。

IFの長所と限界

IFの利点

IFは雑誌レベルでの引用動向を比較するための指標として長い歴史を持ち、特に分野内での影響力や注目度を示す参考になります。

また、図書館の購読判断や助成金審査、研究者の昇進評価など、多くの場面で意思決定材料として活用されています。

IFの批判と限界

一方で、IFは分野間の引用習慣の差を補正しないため、異分野の比較には不適切です。例えば、病理系専門誌ではTop JournalでもIF 6程度ですが、がん系専門誌では20超えが多数存在します。

また、特定の論文や総説記事によって大きく数値が変動することがあり、雑誌編集方針で意図的に操作されるリスクも指摘されています。

実際に、私が大学院生時代によく投稿していたとある病理系Jounalでは、ある年急激にIFが2倍近くに跳ね上がりました。このからくりは、Journal側が積極的に論説 Review論文を掲載したことだと推測されています。

また、別のとある外科系Journalでは、Revise時に、ReviewerやEditorから、積極的に自己のJournalの文献の引用を指示されることが多々あります。もちろん、妥当なこともあるのですが、中には「いや、それは無理だろう!関連ほとんどないじゃん!」なんて時もあります。査読プロセスにおいては、投稿者は弱者ですので、こういった圧力に葛藤を覚えることもあるのです。

その他、近年、MDPIやFrontiersといった新興のGold OA(ゴールドオープンアクセス)ジャーナルが急増し、比較的短期間で高いIFを獲得するケースが見られます。しかし、これらの雑誌では特集号(Special Issue)を乱立させる編集方針や、著者・編集者コミュニティによる自己引用が過度に行われることで、IFが急上昇することが問題視されています。したがって、特に新興OA雑誌のIFを見る際は、その分野での評判や投稿論文の質的評価も併せて検討する必要があります。

さらに、IFに過剰な価値を置くことで、引用数を稼ぎやすいテーマに偏った研究が増えるなど、研究行動の歪みも問題視されています。

◼️ MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

1996年にスイスで設立されたOA出版機関。多数の分野横断型ジャーナルを持ち、著者支払型(APC)モデルで論文を出版している。近年、出版件数の急増や査読品質への議論もある。

◼️ Frontiers

2007年設立のスイスのOA出版社。200以上のジャーナルを発行し、MDPIと同様にAPCモデルで運営している。迅速な出版体制が特徴だが、査読品質や特別号の多さについて議論がある。

一般誌と専門誌の違いについて

IFを評価する際には、一般誌(分野横断的に幅広いテーマを扱う雑誌)と、専門誌(特定分野に特化した雑誌)で引用動向が大きく異なることに注意が必要です。

例えば、一般誌の例としてはNatureやScienceなどが挙げられ、幅広い分野から引用されやすくIFも高くなる傾向があります。

医学の一般誌の例としてはNew England Journal of MedicineやThe Lancet、The BMJ、JAMAなどがあり、医学分野全体の注目度が高い論文が多く掲載されます。

一方、整形外科や病理学など特定分野に特化した専門誌(例:Bone and Joint Journal、Journal of Pathologyなど)は、引用範囲が限定されるため、必ずしもIFが高くならない場合があります。ただ、中には、リウマチ系など、外科/内科、基礎/臨床問わずに引用されて高IFとなっている分野もあります。

このような理由で、IFの利用は異分野比較には不適切なのです。

IFは高くないものの、歴史的に各分野をリードしてきた代表的なJournalというのも存在します。下記に一例を挙げます。

このように、投稿や引用する際には、IFよりもそのJournalの権威性を考慮することも頭に入れておきましょう。

がん:Cancer (2024 IF 5.1)

整形外科:Journal of Bone and Joint Surgery – American Volume(2024 IF 4.3)

病理:American Journal of Surgical Pathology(2024 IF 4.2)

ちなみに、ブログについてではこれまでの私の筆頭原著論文のIF (mean 5.6/median 5.9) を記載しましたが、これは私がどのようなレベルの研究をしてきたか、ということを端的に伝える目的でした。これを相対的に評価するには、数値だけではなく、私の研究領域(がん、病理、老年医学)を考慮することも必要になります。

IF以外の評価指標

近年では、インパクトファクターの限界を補う形で5年IF、CiteScore、Eigenfactor、SJRなど多様な指標が活用されています。

- 5年IF:5年間での平均引用数を算出するため、短期的な変動に左右されにくい

- CiteScore:Elsevier社のScopusデータを基に、4年間の全ドキュメントを対象に平均引用数を計算

- Eigenfactor:引用元の影響力も考慮し、ネットワーク分析を取り入れた指標

- SJR(SCImago Journal Rank):Scopusベースで、引用元の質を重視した評価

これらを組み合わせて雑誌を評価することにより、より偏りの少ない、分野特性を加味した判断が可能になります。

とはいえ、現実には、IFが最も重要視される指標である事実は揺らいでいません。

まとめ

IFは、学術雑誌の影響度を示す便利な指標ですが、分野間比較の難しさや操作可能性といった限界があります。

特に新興Gold OAジャーナルでは、IFの数値だけでなく編集方針や引用動向を含めて総合的に評価することが大切です。

5年IFやCiteScoreなど他の指標も活用しながら、論文の中身や研究内容を重視する姿勢を忘れないことが重要です。

Dr.しーぼると(MD, PhD)

外科医|疫学研究者|産業医・労働衛生コンサルタント